重建骨骼样本的生物特征对于确定一个特定的人口群体或对孤立的遗骸进行分类是必不可少的。这些结果使我们能够完成一个定居点的人口金字塔,分析死亡率趋势,并将特定性别或死亡年龄类别的个人与可能的葬礼仪式、生活方式和/或健康和疾病状况联系起来。在这项工作中,我们对一个单一的坟墓进行了古人口统计学分析:西班牙穆尔西亚Camino del Molino的铜器时代墓葬遗址。该墓葬共有1348人(30.7%为非成年人,69.3%为成年人),在两个连续的丧葬阶段,跨越了公元前第三千年的大部分时间,这使得它成为史前人口知识的参考地点。为此,我们估计了不同的古人口统计参数(生命表、死亡率和性别比),并将其与工业化前人口的模型生命表和其他当代半岛系列的数据进行比较,以评估可能的人口统计异常。结果表明,Camino del Molino是所有年龄和性别的人的家园。然而,新生儿和哺乳/母乳喂养婴儿的代表性明显不足,而5- 15岁个体的代表性过高。这些发现可能表明与饮食/断奶、疾病和早期参与该群体经济活动有关的潜在问题。

古人口学是一门分支学科,它试图从骨骼遗骸和历史文献来源的数据集中确定考古背景之前的人口统计参数(Hoppa 2002: 9)。尽管在20世纪70年代和80年代达到顶峰,但对考古藏品的第一次研究是在20世纪40年代后期发展起来的(例如Angel 1947, 1969;Acsádi和nemesksamri 1970;Masset 1973;Armelagos and Medina 1977;Bocquet-Appel 1977,1986;Bocquet-Appel and Masset 1977;计1985)。与此同时,由于模型生命表和死亡年龄估计方法中使用的参考样本的性质可能存在偏差,这些分析在考古人群中的有效性出现了深刻的科学争论(Bocquet-Appel和Masset 1982, 1985, 1996;Van Gerven and Armelagos 1983;Buikstra and Konigsberg 1985)。这一讨论导致了对这一学科的方法审查,对已经知道死亡时性别和年龄的骨骼收藏进行了审查,并在更多的考古样本上测试了它们的有效性。随后,生命表通过数学调整的发展得到改进,以抵消已知的偏差(例如,Gage 1988;1990;柯尼斯伯格和弗兰肯伯格2002;Paine and Boldsen 2002;ssamuguy and Buchet 2013)。

试图重建史前墓葬人口组成的研究正变得越来越普遍。新石器时代人口结构的转变一直是近代史前人口研究的主要课题之一(例如,Piontek et al. 1996;Meiklejohn et al. 1997;Bocquet-Appel 2002、2008、2009、2011;Bocquet-Appel and Dubouloz 2003;ssamguy and Buchet 2013;Dubouloz et al. 2017;Eshed and Gopher 2018)。相比之下,最近来自伊比利亚半岛的研究主要集中在巨石骨馆的骨骼收集上(例如,Silva 2003年,2012年;Costa caram

等人,2010;里维拉2011;tom

和席尔瓦2013;Boaventura et al. 2014;Cunha et al. 2015;席尔瓦和费雷拉2007;Fernández-Crespo和de la Rúa 2015, 2016;Díaz-Navarro 2021),通过记录储存在那里的个人的人口统计异常,特别是年龄和性别,丰富了关于选择趋势的辩论。

重要的是要考虑到半岛最近史前的骨考古记录的局限性。首先,遗骨通常是在集体埋葬中发现的,遗骨没有连接,这阻碍了准确的记录和恢复。此外,在这种情况下,典型的骨骼保存不良和高度碎片化使得无法准确估计性别和年龄。另一方面,人类学家经常分析过去挖掘出来的藏品,这些藏品几乎没有文献记录,而且由于旧的和过时的存储协议,这些藏品往往保存得很差。此外,直到最近,人类骨骼很少直接使用放射性碳测定年代。史前骨骼组合的小尺寸,加上它们对整体人口的有限代表,构成了另一个挑战,进一步限制了我们对居住在特定时间和地点的社区的理解。这与太平间的做法可能产生的选择偏差直接相关。最后,史前墓地中骨骼群的时间平均值是另一个限制。

在此基础上,本研究旨在通过对骨骼样本的古人口学和时间学分析,为公元前第三千年的人口知识做出贡献,该骨骼样本因其体积,不同的人口组成,骨骼遗骸的良好保存和最近的挖掘而独特,并具有详尽的文献和记录方法。这是西班牙东南部穆尔西亚Camino del Molino (CMOL)的集体墓葬,其中包含迄今为止已知的最大的史前丧葬记录(图1a)。

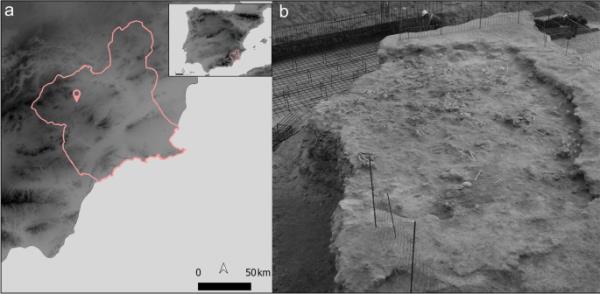

图1

显示穆尔西亚卡拉瓦卡德拉克鲁兹的卡米诺德尔莫利诺墓地位置的地图(QGIS, 3.16汉诺威)。b考古挖掘前表面清洁后的航拍照片

本研究分析了2007年12月偶然发现并于2008年挖掘的CMOL遗址的完整头骨(Lomba et al. 2009a, 2009b)。

墓葬地点由一个直径约6 - 7米的圆形石灰华结构确定。该结构的下2米是考古沉积物所在的地方,保存完好(Haber et al. 2012;Lomba et al. 2009a, 2009b)(图1b)。地貌分析表明,该结构是一个洞穴的一部分,尽管可以在墙壁和地板上发现明显的人为改变——它们是规则的,采用钟形的形式(Lomba et al. 2009b)。这使我们相信它最初是一个人工洞穴或地下洞穴,顶部有一个入口,一个易腐烂的结构作为支撑,其中只有后洞被保存下来(Díaz-Navarro et al. 2023)。

在野外工作期间进行的头盖骨计数表明,至少有1300人(Lomba et al. 2009a, 2009b)——在对遗骸进行研究后,这个数字现在有所增加——使CMOL成为欧洲史前最大的墓地。葬礼序列的特点是反复引入尸体,在许多情况下是同时引入的,随着空间的填满,尸体被分组在结构的墙壁周围(Haber et al. 2012)。这导致167个完整且关节清晰的个体恢复,主要来自周边(Díaz-Navarro等人,2023)。

放射性碳测年和贝叶斯分析

共包括28个来自不同关节个体的14C数据(表1)。选择样品的主要目的是对不同的地层单位(SUU)和墓区有一个很好的平衡表示(图2)。

表1 CMOL墓葬遗址28个关节个体的14C测年表寻找考古信息(苏,地层单位)和同位素测量。放射性碳分析已在Tandem实验室(瑞典乌普萨拉)和Beta Analytics(美国)进行。

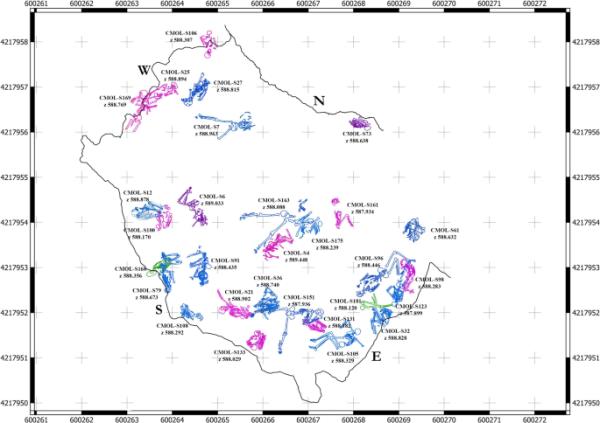

图2

数字平面测量,用cmol测定的个体显示其深度(z)。雄性为蓝色,雌性为粉红色,可能雌性为紫色,非成年为绿色(QGIS, 3.16 Hannover)。

使用IntCal20 atmorpheric校准曲线(Reimer et al. 2020),使用OxCal v4.4.4软件(Bronk Ramsey 1995,2001)(可在http://c14.arch.ox.ac.uk/上获得)进行时程分析和校准和建模图。

贝叶斯推理是一种分析工具,用于精确定义使用阶段,并以高概率百分比估计其时间界限。对于一般模型和所分析的每个数据(补充信息S1),都进行了阶段模型、重叠阶段模型和连续阶段模型,一致性超过60%。

最小个体数的确定

由于骨骼残骸的体积很大,我们对样本中最常见的解剖元素进行了定量分析,这就是头骨。只考虑完整颅骨或残缺颅骨,保留顶骨、枕骨、岩部和额骨。

性别和死亡年龄估计

在非成年个体中,以Ubelaker’s(1989)图表法作为主要标准分析出牙程度。在没有保存牙齿的情况下,分析了不同颅骨区域的形态测量变量,如基底部、鳞状部和外侧部(Fazekas和Kosa 1978),以及颞骨或蝶骨的骨化程度(Scheuer和Black 2000)。非成人的性别估计被归类为不确定的,除了一些16岁以上的个体,在那里观察到清晰的头骨性别指标。

保存了82个两性和所有年龄类别的颅骨和骨盆关节清晰的个体,使我们能够建立形态学和形态计量学上最能区分性别的颅骨特征(Herrmann et al. 1990;Buikstra和Ubelaker 1994)。为此,对12个颅和下颌特征进行了分析,为每个特征分配了一个性别估计类别(未保存,女性,男性,不确定)。然后将结果与从骨盆中获得的最可靠的估计进行比较,并通过对20个关节骨骼的DNA分析进一步验证。结果,从分离的头骨中确定了最可靠的性别估计指标,以及那些由于误差范围大而应谨慎使用的指标(补充信息S2)。

同样,根据Zoubov(1968)的方法对93具关节骨骼的牙齿磨损程度进行了分析,这些骨骼的死亡年龄是通过其他更可靠的方法确定的(Meindl et al. 1985;交叉检查了Lovejoy et al. 1985)和沿海(i

can et al. 1985a, 1985b)地区。这使得有可能建立一系列磨损模式,从而有助于将分离的头骨归为死亡年龄类别(补充资料S2)。Zoubov(1968)设计的方法提供了一个包括门齿和犬齿的5个咬合磨损度和前磨牙和磨牙的6个咬合磨损度的刻度。

Paleodemography

在开始对考古样本进行古人口学分析之前,有一些限制需要考虑。这些包括:(1)样本的大小以及它如何代表埋葬和活着的原始人口(Bocquet-Appel and Masset 1977;(2)种群的平稳性质(Sellier 1994)和(3)古老的死亡模式的存在(Ledermann 1969)。

在CMOL的案例中,虽然我们接受Waldron方案(1994),但我们意识到缺乏关于机械破坏埋葬地点东北区的信息(Lomba等人,2009a, 2009b;Díaz-Navarro 2023),我们认为我们正在处理一个可靠且具有代表性的原始生活人口样本,考虑到(1)大量的个体,(2)坟墓的长期丧葬使用,(3)用现代方法对该遗址的完整挖掘,(4)根据日期和流动性分析结果的人口趋势(Merner 2017)和(5)男女和所有年龄类别的个体的存在。这表明进入坟墓显然没有经过选择过程。

根据对头盖骨死亡时的性别和年龄的估计,根据固定人口(Acsádi和nemesk

1970年)编制了死亡率表,以确定整个使用坟墓期间的人口构成。此外,按性别和丧葬用途计算了整个样本的出生时预期寿命(0岁)。

为此目的,死亡年龄以5年为间隔进行分类(Acsádi和nemesksamri 1970),将男性和女性作为整体和单独考虑。对于一般划分为年轻人(20-39岁)或中年人(40-59岁)的成年个体,通过三次插值(Burden and Faires 1985)从累积dx建立了5年的间隔,而相对dx则通过插值累积dx的表示计算(Valverde and Bush 1992)。这是基于这样一个前提,即在短时间间隔内分布考古成年个体样本目前是不可能的(Bocquentin 2003)。

对于位于两个或多个区间之间的死亡年龄估计标准误差较大的个体,根据Sellier(1994)的人口异常最小化原则进行分布。

为了发现人口统计异常,计算了几个死亡率系数,这些系数有助于解决由于成人死亡年龄估计的偏差和考古人口中非成年人的代表性经常不足而引起的问题(Bocquet-Appel和Masset, 1977;Bocquet-Appel 1979)。

最后,计算了性别比例,以记录与埋葬个体性别有关的不规则性(Ledermann 1969)。

人口统计数据已与该遗址的其他当代考古系列研究进行了比较,并与Ledermann(1969)的工业化前人口寿命模型表进行了比较,该模型的预期寿命为30岁,与CMOL人口的估计预期寿命非常相似。

摘要

介绍

材料与方法

结果

讨论与结论

参考文献

致谢

作者信息

道德声明

补充信息

搜索

导航

#####

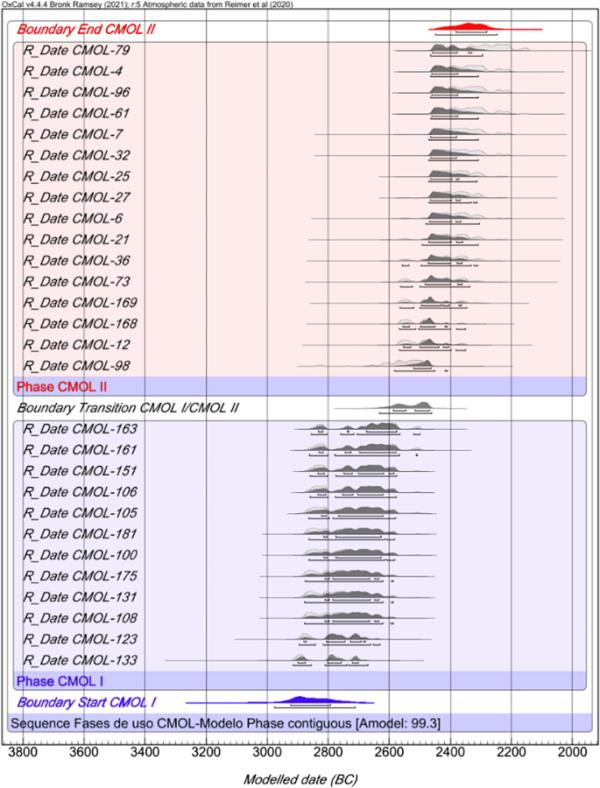

经过校准的日期图表明,这座坟墓的时间跨度几乎涵盖了公元前第三个千年的全部时间(表1;补充资料S1)。然而,每个放射性碳年代的不确定间隔和校准曲线在这些时间范围内的不准确性使时间序列看起来比它们长得多。

贝叶斯模型表明,连续相模型(Bayliss and Bronk Ramsey 2004)是最稳健的,因为它具有最高的一致性指数(模型:99.3)和更可接受的个体一致性指数(> 60%)(补充信息S1)。

这一分析结果表明,第一个丧葬阶段开始于第三个千年之初(公元前2971-2711年,2σ),最长跨越了三个世纪(公元前0-259/82-377年,2σ)。第二个丧葬期较短(0-220/20-282年cal BC, 2σ),序列结束于2451 - 2251 cal BC (2σ)。两个阶段的过渡时间最长为80年(图3)。

图3

连续阶段模型,估计每个丧葬阶段的开始和结束边界(CMOL I:蓝色;CMOL II:红色)(OxCal v4.4.4)

CMOL分离颅骨数量为1348个(30.7%为非成人,69.3%为成人),其中469个属于第一丧葬期(SUU 1109和1110),879个属于第二丧葬期(SUU 1101、1104、1106-1108)。

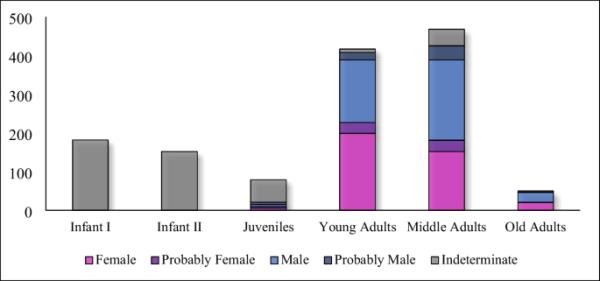

根据死亡年龄估计,13.5%属于婴儿I类(N 182)(0-6岁),11.3%属于婴儿II类(N 152)(7-12岁),5.9%为少年(N 80)(13-19岁),30.9%为青壮年(N 417)(20-39岁),34.7%为中年成人(N 468)(40-59岁),3.7%为老年人(N 50)(60岁以上)。

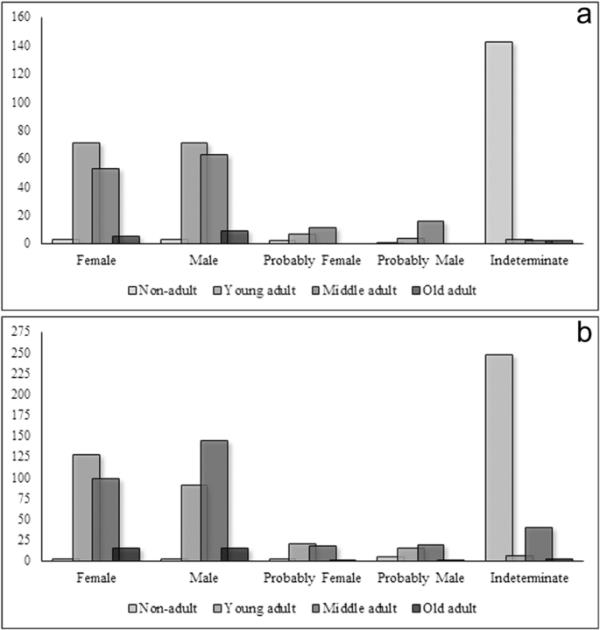

性别方面,CMOL种群由377名女性(27.9%)、400名男性(29.7%)、62名可能女性(4.6%)、62名可能男性(4.6%)和447名未确定性别的个体(33.2%)组成(图4)。

图4

按性别和年龄分类的CMOL站点人口构成(N)柱状图(Microsoft Excel)

为了确定CMOL人口,在不考虑殡葬使用的不同水平的情况下,将总人口分为5岁年龄组,编制了死亡率表。

CMOL共有10个围产期个体,1-4岁的122个,5-9岁的167个,10 - 14岁的63个,15-19岁的51个,青壮年417个,中年468个,老年人50个(表2)。我们也可以说,出生时预期寿命为31.3岁,如果围产期个体加上1-4岁的个体,那么0-4岁的5年年龄组的预期寿命将减少到30.4岁。

表2 CMOL人口的寿命表,提供出生时的预期寿命信息(ex)nDx年龄范围内个体的绝对频率;ndx每100人中年龄区间个体的绝对频率;nd西比例后年龄区间内个体的相对频率每100除以总人口数(ndx100 /ΣD·x);ln按年龄间隔存活的人口。它的计算方法是在总人口中减去之前年龄间隔的百分比之和(ln1 -ndx-1);n问x每个年龄组的死亡概率,用间隔内的死亡百分比除以(d)x)乘以幸存者人数(1n);nlx存活者的总寿命(n· (ln+ ln+1)/2);nTx在一个年龄范围内的剩余生活年数(nlx+nlx+ 1 +nlx+ 2 +……+nlx+ n);ex每个年龄段的预期寿命(nTx/nlx)

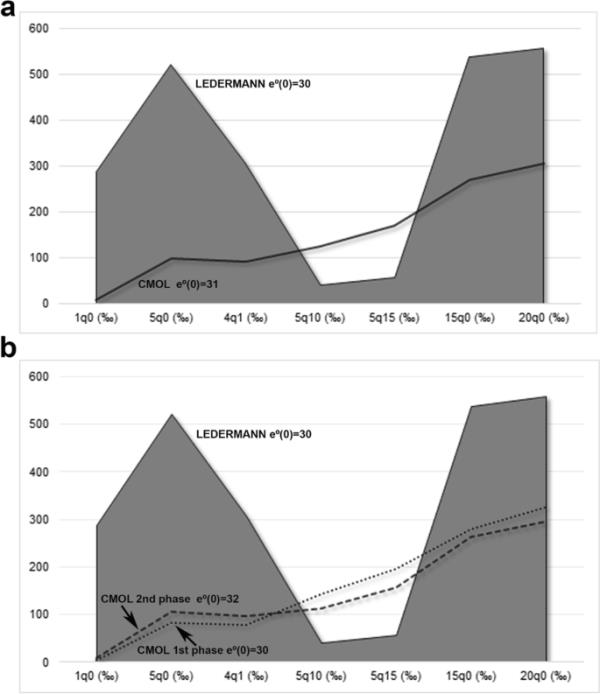

与工业化前人口的典型特征相比,5岁以下儿童的代表性明显不足(1q0=7.41‰vs 288‰;4q1=90.5‰vs 306.5‰,5q0=97.92‰vs 521‰(Ledermann(1969)计算)(图5a)。

图5

图表显示非成年CMOL人口的死亡率系数(黑线)以及与Ledermann(1969)计算的死亡率系数(灰色区域)的比较。b丧葬第一阶段(虚线)和第二阶段(虚线)非成年人口死亡率系数曲线图,以及与Ledermann(1969)计算的死亡率系数的比较(灰色区域)(Microsoft Excel)

相比之下,CMOL中5-15岁个体的死亡率显著增加(图5a),是Ledermann(1969)计算值的三倍(5q10=123.88‰对39.5‰,5q15=170.62‰对56‰)。

然而,如果我们考虑非成虫种群(20q0)的死亡率系数,CMOL数据低于工业化前种群的计算结果(306.38‰对557.5‰)(图5a)。

成年人人数最多,占总人口的65%,两个亚类别(年轻人和成年人)的人数相似,成熟年龄组的死亡人数略高(35%对31%)。老年人是死亡率最低的年龄组(3.7%)(表2)。

性别比为1.05:1,接近等值(1:1)。在男性样本中,中年人的死亡率最高(37%),超过了年轻人的死亡率(27%)。相比之下,青年妇女的死亡率较高(青年为36%,中年成年妇女为29%)。

此外,根据考古结果、放射性碳和贝叶斯分析,将样本按丧葬阶段进行划分,以确定两个丧葬使用阶段的人口统计模式可能存在的差异。样本的划分使我们能够观察到在两个水平上沉积的受试者数量的显著差异,在第二阶段记录了两倍的个体(表3和4)。

表3在第一个葬礼阶段沉积的个体的生命表,让我们知道出生时的预期寿命

表4第二葬阶段的受试者寿命表,可以知道出生时的预期寿命

查看生命表,我们发现第一和第二级使用之间的预期寿命增加了2年(表3和表4)。关注5年的年龄间隔,两个阶段的分布情况相似,从5- 9岁儿童的死亡率峰值开始,第一阶段(14.3%)比第二阶段(11.4%)更为显著。从这一类别开始,直到青年阶段,两个丧葬阶段的死亡率都在下降,第一阶段的死亡率为33.2%,第二阶段的死亡率为29.7%。中年人的比率为第一级30.7%,第二级36.9%。在老年人类别中,我们没有观察到两个阶段之间的任何差异(分别为3.4%和3.9%)。

两种殡葬使用的死亡率系数与整个样本中观察到的死亡率系数没有差异(图5b和表5)。应该注意的是,在这两个水平上,围产期和五岁以下个体的代表性都不足(1q0=4.26‰和9.1‰,而工业化前人口为288‰(Ledermann 1969);5q0=83.1‰,105.8‰vs. 521‰;4q1=78.9‰和96.7‰vs. 306.5‰)。然而,这个年龄段的死亡率在第二级殡葬使用中较高。

表5按埋葬阶段划分的CMOL非成年人口死亡率,并与Ledermann(1969)的工业化前人口数据进行比较

同样,在这两个阶段,随着非成年人年龄的增长,数量也会大幅增加。在5q10系数中可以看出这一点,第一丧葬阶段为142.85‰,第二丧葬阶段为113.7‰,同样,在5q15系数中,第一丧葬阶段为196.16‰,第二丧葬阶段为157‰,这些数字与Ledermann(1969)计算的参数相差甚远(表5)。在这种情况下,死亡率在第一阶段更为明显(图5b和表5)。

如果我们考虑死亡时15岁以下个体的死亡率和所有非成年人的死亡率,这两个CMOL水平的数字都低于Ledermann(1969)确定的数字(表5)。两个阶段之间的差异为30‰,第一阶段表示较高的非成年人死亡率(图5b)。

在性别分布方面,不同的丧葬阶段没有显著的差异,并且与一般样本一样,记录了胎次(第一级的性别比例为1.1:1,第二级的性别比例为1.03:1)。然而,在这两个阶段中,青年妇女死亡的比例都高于中年妇女(第一阶段为64名成年妇女,78名年轻妇女;第二阶段为117名成年妇女,149名年轻妇女,图6a, b)。这与男性死亡的模式形成对比,特别是在第二个丧葬阶段。40岁以后死亡率更高(第一阶段75名青壮年和79名中年男性,第二阶段106名青壮年和165名中年男性,图6a, b)。

图6

柱状图显示按性别和死亡年龄划分的CMOL第一个埋葬阶段的人口组成(N)。b柱状图显示按性别和死亡年龄分列的CMOL第二丧葬期人口组成(N) (Microsoft Excel)

CMOL集体墓葬安置了迄今为止已知的最大的史前骨骸,其中至少有1348具个体,沉积在两个连续的阶段,跨越了第三个千年(公元前2971-2711年至公元前2451-2251年)的大部分时间。第一阶段埋葬了469具遗骸,而在较短的第二阶段,几乎有两倍的人(n879)被埋葬在这个坟墓里。这似乎表明人口有了相当大的增长,有证据表明婴儿死亡率下降,预期寿命略有增加。此外,对93个个体进行的87Sr/86Sr流动性分析结果(Merner 2017)表明,CMOL存在12个非本地个体,其中10个(83.3%)来自最近的埋葬阶段。

为了了解这座坟墓的规模,有必要调查其他当代遗址的丧葬记录。在欧洲,虽然也有埋葬大量个体的集体墓葬,例如Roaix的Crottes地下墓葬有136个个体(Chambon 2003),或者Vaucluse的Boileau地下墓葬(Mahieu 1987)有350个个体,但没有一个接近CMOL的规模。在伊比利亚半岛也发现了其他具有大量人类遗骸的坟墓,如alva - mni 388 - (Etxeberría and Herrasti 2007)的San Juan Ante Portam Latinam岩石避难所,lourinh

- mni 413 -的Paimogo I洞穴(Silva 2012), Almada-MNI 255 -的s

o Paulo II人工洞穴(Silva 2012), Badajoz-MNI 308 -的La Pijotilla洞穴(Díaz-Zorita et al. 2017a),或Can Martorell-MNI 194 - (Mercadal等人,2005)和La Sagrera-MNI 207 - (Balaguer等人,2015)在巴塞罗那的hypogeum。

该遗址的特殊性质不仅在于骨骼系列的大小,而且还在于骨骼遗骸的出色保存和大量铰接个体样本的保存。这对于第三个千年的集体坟墓来说是不寻常的,这些集体坟墓通常减少或取代了主要沉积物(一旦骨骼形成,遗骸就会不断被移走)或次要沉积物。这些方面使CMOL成为研究该地区沉积群落的古人口组成的一个参考点。

在这项工作中可以发现一系列的人口统计模式。在CMOL沉积了一个由不同性别和年龄的个体组成的同质种群。然而,在工业化前人口的死亡率模式中,发现了非成年人的异常频率。其特点是婴儿死亡率高,在5岁以内最为明显,随着年龄的增长而下降(Masset 1973: 96-97)。

在研究地点仅发现10名围产期受试者,占总人口的0.7%。因此,他们的存在可以说是道听途说。同样,1至4岁的受试者代表性不足,比Ledermann(1969)在工业化前人口模型生命表中建立的参数低三倍。这在第一次使用时尤为重要。在第三千年半岛的其他墓葬中也记录了类似的人口统计模式(博泰拉1973;Mercadal et al. 2005;Diaz-Zorita 2013;Fernández-Crespo和de la Rúa 2015;Díaz-Zorita等,2017a, 2017b;伊万格丽斯塔2018;Herrero Corral 2019)。

这种人口统计学上的异常可能是由几个因素造成的。首先,我们必须考虑在野外工作中可能存在的方法偏差,这与婴儿颅骨遗骸的错误识别有关。然而,在整个挖掘过程中,有一位人类学专家在场,因此不太可能存在方法上的偏差。要考虑的另一种选择是对未成熟遗骸进行差别保存,因为它们的软骨成分较多(Sellier 1994;刘易斯2006年)。相当数量的这个年龄段的头骨被保存下来的事实使我们可以拒绝这种可能性。我们还排除了死亡年龄估计方法中可能存在的偏差,因为在使用牙齿时,这不会给非成年人带来困难或较大的误差幅度。

其他作者已经提到史前墓葬中没有婴儿,这与文化习俗有关(例如,Dedet et al. 1991,2022;Gusi et al. 2008;朗姿2014;Matney 2018),例如可能将新生儿和婴儿排除在外,他们的社会认可将在稍后到来,或者存在针对这一人口群体的特定葬礼仪式(Scott 1999;Delibes 2010;Fernández-Crespo和de la Rúa 2015;布尔戈斯2016;布兰科2020)。传统上,如果一个孩子在很小的时候就去世了,他们不会像他们社区的其他成员一样得到同样的葬礼待遇,放弃与婴儿的情感联系,直到他们度过了关键的发育时期(Gennep 1981;斯科特1999)。Lancy(2014)认为,婴儿不同的丧葬习俗一定与这些个体的身份认同和作为人的接受延迟有关,因此他们直到达到一定年龄才会融入群体。在其他伊比利亚IV-III千年坟墓中也记录了类似的模式,包括里奥哈阿拉维萨地区的巨石墓(Fernández-Crespo y de la Rúa 2015), Humanejos墓地(马德里)(Herrero Corral 2019), Perdig?es的tholos I(埃武拉)(Evangelista 2018), Costa de Can Martorell地下墓穴(巴塞罗那)(Mercadal等人,2005)以及南部遗址,如la Pijotilla(巴达霍斯),瓦伦锡纳-卡斯蒂利亚(塞维利亚),Panoría(格拉纳达)和Los Millares和El barranquette(阿尔梅里亚)(博泰拉1973;佩纳2011;Diaz-Zorita 2013;Díaz-Zorita et al. 2016, 2017b)。

另一方面,在5-15岁的个体中有一个显著的死亡率高峰,在第一个丧葬阶段的发病率较高。这一数据再次与Ledermann(1969)对工业化前人口的估计形成对比。这一死亡率高峰在5 - 9岁时尤其具有代表性,考虑到死亡率应该从5岁开始下降,因为这时个体不再那么脆弱(Masset 1973;塞利纳1994)。这种异常不仅在CMOL中发现,也可以在伊比利亚半岛的其他集体墓葬中找到(Silva 2003;Mercadal et al. 2005;Cunha et al. 2015;Fernández-Crespo和de la Rúa 2015;伊万格丽斯塔2018;Herrero Corral 2019;Diaz-Navarro 2021)。

所采用的方法方法使5-15岁个人的超额代表不可能是由于先前年龄组中缺乏这类个人而得到补偿的结果,也排除了由于先前对前一个年龄组解释的原因而在年龄估计中出现方法偏差。

因此,这种过度表现似乎又一次暗示了文化习俗。对头骨牙列的分析使我们观察到大量3至6岁之间的死亡(36%的非成人),这可能与断奶有关。这可以解释5-6岁年龄组的死亡率较高,而在以下年龄组(7-8岁,4.1%)死亡率显著下降(Díaz-Navarro 2023)。在大多数古代社会,断奶发生在2-4岁(Nájera et al. 2010;Pearson et al. 2010;Fulminante 2015),并且它已被证明是个人生活中的一个关键因素,在随后的几年中确定了高死亡率(Schurr 1998;Pearson et al. 2010)。这是因为母乳喂养后,免疫益处减少,受试者暴露于环境病原体,因此更容易感染疾病(Katzenberg和Saunders 2008)。此外,最近对Moro de Alins洞穴的一项研究发现,4至7岁的个体在断奶后间歇性出现压力,这表明这一时期的压力与断奶本身一样大,甚至更大(Fernández-Crespo et al. 2022)。因此,这种饮食变化可以解释在两个丧葬阶段中5 - 9岁年龄组的个体比例过高。古病理学数据还指出,在这个年龄范围内,非特异性来源的代谢指标特别普遍,这似乎证实了这一假设(Díaz-Navarro 2023)。

尽管一些作者提出,儿童的饮食可能与成年人不同或更差(Waterman 2012),但对某些地点的分析显示,年龄组之间的饮食没有显著差异(Fernández-Crespo and Schulting 2017;Díaz del Río et al. 2017)。在缺乏具体CMOL分析的情况下,值得考虑的是,这种人口统计学异常是否可能与社区的成人仪式有关,即在早期发展某些危及个人生命的活动,以及他们在社区日常工作中的参与。

断奶后,非成人将从在家庭核心中受到保护并直接与母亲联系到获得自由和暴露于外部世界的危险和艰苦的体力劳动条件(De Miguel 2010;Herrero Corral 2019)。不同的作者认为,儿童和青少年可能是多种任务的重要劳动力来源,如兄弟姐妹护理、手工艺品(Lancy 2018)、采矿(Villalba et al. 1986)或牲畜护理,这可能导致接触动物病原体的机会增加(Waterman和Thomas 2011)。在这方面,在来自CMOL的这个年龄段的个体中记录的传染病频率很高,这可能表明与牲畜有密切接触(Díaz-Navarro 2023)。

这些相同的模式在当今社会中也可以找到。例如,拉普儿童在8岁时获得了第一个皮带和刀,那时他们可以赶驯鹿去牧场,而尼日利亚儿童则可以照顾山羊和骆驼(Lancy 2018: 90)。因此,身体尚不发达的儿童较早从事体力劳动或从事某些危险活动可以解释10 - 15岁儿童死亡率较高的原因。我们还必须考虑到青春期骨骼发育的影响。这一过程需要更大的能量需求(身体形成、生长冲刺、激素过程和性发育),而在CMOL中,这种需求可能无法通过适当的饮食得到补偿,从而导致生长迟缓(Díaz-Navarro 2023),并最终导致防御能力不足,使可能已经活跃的儿童面临更大的感染疾病风险(Cusick和Kuck 2012;Rogol et al. 2000)。

最后5年非成年个体(15-19岁)的死亡率在个体一岁后最低。这些数字与在某些考古人群中观察到的数字相似(González-Martín 2007;Livi-Bacci 2009;Fernández-Crespo和de la Rúa 2015;Diaz-Navarro 2021)。研究人员认为,这个年龄段的人正处于最佳发育阶段,并获得了发展活动的最大技能,而这些活动在前几年可能是致命的。然而,这些数值与Ledermann(1969)在jennerian之前的人群中观察到的数值不同,后者指出,从10 - 14岁年龄组到随后年龄组的死亡率有所增加。这应涉及与怀孕和分娩有关的可能问题,以及涉及个人参与可能导致事故的暴力冲突或危险活动。报告青少年高死亡率的当代CMOL样本通常显示出许多暴力死亡的迹象(Mercadal等人,2005;Etxeberría and Herasti 2007;里维拉2011)。尽管第一种可能性是合理的,但我们也必须考虑到在15 - 20年范围内对头骨死亡年龄估计的潜在方法偏差,这可以解释这个人口年龄组的缺失。一旦完成牙齿萌出和牙齿发育过程,确定这个年龄段个体的准确年龄就变得具有挑战性,特别是如果无法分析开放尖端的测量,或者如果记录了第三磨牙的发育(AlQahtani et al. 2010)。

考虑到0-4岁个体的比例较低,从2010年系数计算出的未成熟个体的总数低于工业化前种群的估计。尽管如此,非成虫的总数为30%,这在古代种群的正常参数范围内(Bocquet-Appel and Masset 1977)。这一比率在第一级丧葬使用中更高,这表明在坟墓使用期间,社区婴儿死亡率略有下降,这可能表明生活条件有所改善。

5岁以上的非成年人普遍出现在坟墓中,这表明他们被视为社区的一员,因此可以暗示,虽然婴儿的死亡只影响最直接的家庭领域,但在社区工作中活跃的儿童的死亡会影响整个社区(Waterman和Thomas, 2011年)。

古人口统计学研究还显示,CMOL出生时的预期寿命约为30岁。这个年龄是为詹纳时代以前的人口所确定的值的极限,估计为20-30岁(Ledermann 1969;Masset 1973)。这比早期,当代和后来的骨骼系列要高,我们认为与样本量相关的非成人代表性不足,这显然超过了其他地点的估计。在杜埃罗山谷的巨石骨骸中,计算出的预期寿命为26年(Díaz-Navarro 2021),而在公元前第四至第三千年过渡的遗址,如纳瓦拉的San Juan Ante Portam Latinam或Longar,其预期寿命较低(分别为20.3年和23.8年)(Etxeberría和Herasti 2007;Rivera, 2011),与成年人相比,不成熟个体的比例更高,这可能与前面提到的暴力行为有关。在铜器时代和青铜时代的墓葬中,这一指标从20年到27年不等(Kunter 1990;Nájera et al. 2010;psamez Villa 2013;Herrero Corral 2019)。

性别比使我们能够排除与个体性别相关的人口统计学异常,因为它提供了一个接近于自然种群中发现的平价的值(Ledermann 1969)。当样本被分为丧葬阶段时,观察到男女个体的分布相似,因此,进入坟墓的条件没有受到个体性别的影响。

然而,我们记录了男性和女性死亡年龄的差异。当我们交叉核对两个丧葬阶段的性别和死亡年龄估计时,我们观察到大多数男性在中年死亡,而女性通常在年轻时死亡。女性年轻时较高的死亡率与产科风险有关,因为分娩被认为是工业化前人口死亡的最重要原因之一,尤其是第一次分娩(Pfeiffer et al. 2014)。分娩并发症通常与骨盆尺寸与婴儿尺寸或婴儿体位的异常有关(Pfeiffer et al. 2014)。母亲身高过矮与分娩困难之间存在相关性(Guzmán等人,2001年;Toh-Adam et al. 2012;Stulp et al. 2011),考虑到CMOL女性明显较矮(148厘米)(Díaz-Navarro 2023)。此外,一些作者认为,母亲骨骼生长的可塑性可能导致盆腔尺寸缩小,以应对这一时期健康状况和营养不良(Wells 2012),这在CMOL女性中也很明显,因为她们在社区中的发病率远高于男性(Díaz-Navarro 2023)。

在伊比利亚半岛北部,从第四个千年到第三个千年过渡时期的古墓中,两性之间存在着有利于男性的不平衡(Etxeberría and Herasti 2007;Fernández-Crespo和de la Rúa 2015)。相比之下,在Las Yurdinas II, Pe?a Larga和Pe?a de Mara?ón等相同地理区域的洞穴中,性别比例值是颠倒的,这使得研究人员认为存在按性别区分的埋葬习俗(Fernández-Crespo和de la Rúa 2016)。在半岛南部的铜石器时代墓葬中,男性也有轻微的优势(jimsamnez - brobeil 1988;Nielsen et al. 2010;Diaz-Zorita 2013;Díaz-Zorita et al. 2016),而在南部和西部的其他地点,数值则相反(Silva 2012;Pecero 2016;贝克2016)。

当代半岛墓葬的性别组成呈现出一种异质性的全景,尽管在以前的时期没有可见的与个体性别相关的选择性访问模式(Fernández-Crespo和de la Rúa 2015, 2016;Diaz-Navarro 2021)。从第四个千年到第三个千年的过渡中观察到的社会经济和政治转变似乎与进入集体坟墓的规则的变化有关,这反映在铜石器时代坟墓的同质人口组成中。这一点在CMOL中尤为明显,除了明显代表性不足的5岁以下儿童外,CMOL包括了所有性别和年龄类别的个体,这一模式在史前和史前社会中都有充分的记录。

以下是电子补充材料的链接。

下载原文档:https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12520-023-01844-y.pdf