每一天,保罗·卡伯里(Paul Carberry)都会想起他在青少年时期杀死的那个人,以及他的行为对他们两个家庭的影响。

1979年5月,这位儿童慈善组织的老板在一列载着苏格兰球迷前往伦敦温布利球场观看与英格兰队比赛的火车上刺死20岁的约翰·穆雷,当时他只有16岁。

43年过去了,卡伯里已经改变了自己的生活,成为了三个孩子的父亲。今年3月,他被任命为“儿童行动”组织的首席执行官。

最近关于谋杀罪的报道促使他说出了所发生的事情,以及这件事对他的生活和工作产生的深远影响。

今年5月,卡伯里晋升为该慈善机构的老板,年薪15.4万英镑,而卡伯里的赞助人是威尔士王妃。之后,这起案件再次成为头条新闻。有人认为,王室对他的犯罪历史并不知情。

但当我们在伦敦霍尔本的儿童行动总部坐下来坦诚交谈时,他坚持说:“我从来没有试图隐藏它。我从来没有在公开场合谈论过这件事,但我告诉过那些需要知道的人——部长们、政府官员、皇家基金会、慈善委员会。王室在我的任命公布之前就知道了。

“这是我的记录,而且将永远是我的记录。但我一直都很尊重你。我一直都知道有人不会因为我而生下儿子。我妈妈会怎么想?”

一想到要详细讨论1979年那个悲惨的夏夜发生的事情,他就明显感到紧张和痛苦。60岁的Carberry无法不把目光从他所描述的事件中移开。这位戴着眼镜、满头银发的格拉斯哥人穿着漂亮的衬衫和领带,仍然不能完全相信这是真的。

“显然,它对我的生活产生了巨大的影响,”他说。“我是说,这是我一生中每天都在后悔的事情。”

当时,他喝得太醉,记不清到底发生了什么。当他被警察叫醒时,才被告知他夺去了别人的生命。

法庭报告后来得知,当他与另一群球迷打架时,他与戈文队帮派在一起,该帮派以他的家乡格拉斯哥的一个艰难地区命名。

Carberry在拥挤的火车上追赶Murray和他的两个朋友,刺伤了22岁的Michael McBain,当时Michael McBain正在地板上睡觉,然后在一扇锁着的门阻止Murray逃跑时刺伤了他。

卡伯里否认谋杀,声称他只是没收了另一个人的弹刀,在冲突中被默里用头撞后,他什么也想不起来了。

但在切斯特刑事法庭的审判之后,他于1979年12月被判有罪,并被“根据女王陛下的意愿无限期拘留”——这相当于少年的强制性终身监禁,最低刑期由初审法官设定。

一家报纸以“格子快车上的恐怖”为题报道了这起案件。

卡伯里回忆道:“我当时正在从格拉斯哥到伦敦的途中观看一场足球比赛。这是件大事。苏格兰对英格兰在温布利球场。我和一些年长的人一起旅行,我称他们为同事,而不是我所在地区的朋友。火车上有点混乱:你可以想象,在通宵的火车上,人们喝了很多酒。

“我当时在喝酒。大量饮酒。那时我只有16岁。当时的报道说那是伏特加和啤酒。还有其他的争执,实际上我的公司里有一个人拿着一把刀,当我清醒的时候,我把刀从他身上拿下来,说,够了。

“随着夜幕降临,发生了一起关于女性的口角。我们愚蠢地试图卷入其中,试图阻止它,结果……”

当回忆变得更加痛苦时,他的声音就会减弱。

“有人跑到我后面,用头撞我。之后的事我就不太记得了。接下来,我醒了。我回到座位上。火车停了下来,有人说:“有人死了。”我说,‘什么?”

“警察和另一群人一起上了火车,他们指着我说,‘是他’,然后把我带下了火车。我所知道的下一件事就是,我在警察局的牢房里,我正在接受采访,在我知道之前,我已经被拘留了。”

那时候,他意识到自己杀了人吗?“那时候我还没有。我都不记得了。”

但他不会说他没做吧?“我不是这么说的,不是。我对我所做的事负全部责任。我在审判中不承认谋杀,因为我的法律顾问和我的律师说,‘如果你不记得,你必须不认罪’。我说:“如果我做了这件事,我不是故意的,也不是故意的。”

卡伯里后来告诉切斯特刑事法院,他这辈子第一次在火车上喝醉了,一个女孩被打了耳光,麻烦就开始了,默里和他的朋友们指责戈文的粉丝猥亵她。

“我道歉了,但他们不接受,”当时17岁的卡伯里对法官埃姆林·胡森(Emlyn Hooson)说,他坚称自己不是戈文团伙的成员,但有朋友是。“那小伙子用屁股撞我,差点把我撞晕了。我不记得后来发生了什么。”

警察在沃灵顿车站截住了火车,卡伯里被直接带到附近的里斯利还押中心,即现在的里斯利监狱。1988年,一份来自英国监狱总督察的报告将监狱描述为“野蛮和肮脏”。

回想起在牢房里度过的第一个夜晚,卡伯里说:“你周围的世界崩溃了。这很难让人理解。我显然为自己的所作所为感到羞愧和抱歉,但这也给我父母带来了可怕的影响。”

卡伯里立即被拘留在里斯利的医院病房,与被控谋杀的各个年龄段的人在一起。“太可怕了。那是在窗户上装铁栏的年代。我想我第一天晚上可能还在震惊中。你想把一切都记在心里。但你也在努力接受你所做的事情。”

1962年8月,卡伯里出生于格拉斯哥,在三个孩子中排行老三,他形容自己是“一个典型的来自戈文的孩子”,并补充道:“我是一个踢足球的普通孩子。是的,这是一个艰苦的领域,但我在造船厂有一份工作,因为我在学校表现相当好。

“我的校长写信给我的父母说,‘他应该回来读高等教育,上大学’。但我的父母当时没有工作,所以家里没有人赚钱。”

他的父亲尼基因心脏病发作不得不放弃工作,而他的母亲莫德在他十几岁的时候也患有健康问题。

“我的父母整天都在工作。他们基本上都是好人。他们把我们抚养得很好,我的哥哥、姐姐和我。

“以前,我爸爸会带我去图书馆,我是一个很好的读者,而(我所在地区的)很多孩子都不是。在学校的时候,我一度认为我可能会成为一名记者,因为我的英语很好。但我最后还是去了造船厂。”

在那个星期五晚上登上火车之前,卡伯里没有遇到过任何法律上的麻烦。

最困难的是他的谋杀判决对他父母的影响,尤其是他的母亲。

“我们是一个亲密的家庭,我的父母被它摧毁了,”他承认。“我母亲被这件事击垮了。她不像我父亲那样经常来看我(在监狱)。她无法应付。

“这很困难,因为我在另一个国家的监狱里,所以对人们来说,旅行总是一个挑战。我的父母非常支持我,我的朋友也非常支持我,但是我的母亲患有各种各样的抑郁症。你也必须接受这一点。”

他和他父亲详细讨论过他做了什么吗?“我们没有那种谈话,因为我父亲是一个男人中的男人。那时候没有心理治疗之类的东西。你就这么做了。

“监狱是一个可怕的地方,但我想我的背景是,你在一个艰难的地区长大,所以你习惯了和非常难相处的孩子打交道。我经常踢足球,所以我是监狱队的队长。我对里面的任何人都没有威胁。”

法官承认这是一个“悲惨的案件”,建议尽可能缩短刑期,卡伯里总共服刑五年半,先是在里斯利监狱,然后是艾尔斯伯里皇家监狱。

他决心要在非常糟糕的情况下做到最好,于是尽可能多地报了班,学习餐饮和家具制作。但在他搬到艾尔斯伯里后,他报名参加了盲文课程,这完全改变了他的生活方向。

他说:“如果你比较聪明,那么你就有更多的机会参加这些课程,这显然对那些没有那么多教育机会的孩子没有帮助。”所以我学习了盲文,并为盲人抄写书籍。”

这是一种应对负罪感的方法:“监狱最难的部分不是你出不去,而是负罪感。你对自己的所作所为和对家人所做的事感到内疚。这是你一直在想的事情。你试着用“我怎样才能弥补?””

“你会在监狱里看到那些说‘我再也不会回来了’的人,然后你在不知不觉中看到他们,你会想,‘太浪费了’。我一直在想我不希望这种事再发生在其他家庭身上。

“如果社区中有好的项目呢?替代监护的合适选择?现在和我们一起工作的年轻人也是如此。他们中的很多人,在进监狱之前,都受到过精神创伤。他们遭受过性虐待,身体虐待。或被忽视或虐待。

“缺乏机会,他们没有得到适当的教育,然后他们不可避免地会在这些地方结束。我知道这一点,但对我来说,这并不一定是故事的结局。”

带着盲文课程离开监狱,他的缓刑官帮助他找到了第一份工作,回到格拉斯哥,在一家成人培训中心教视障儿童。

从那时起,当他有机会正式申请成为一名社会工作者时,他开始从事志愿社会工作,帮助那些被刑事司法系统困住的年轻人。

“他们仔细调查了我的背景,”他说。“但我认为,社会必须有宽恕、希望和改变的空间。这就是我们试图对年轻人做的事情。这是基本的。我很幸运,周围的人都相信这一点。”

Carberry于1994年加入儿童行动组织,担任儿童服务经理。该慈善机构拥有7000名员工和志愿者,在英国开展超过475项服务,每年为近70万名弱势儿童及其家庭提供帮助。

2016年,公主接替伊丽莎白二世成为卡伯里的赞助人,并与卡伯里保持着定期联系,她曾担任儿童服务助理主任、苏格兰国家主任和英格兰临时国家主任,五个月前被提升为首席执行官。

对于凯特王妃,他说:“我们很高兴她能成为我们的赞助人,就像我们是女王一样。很高兴她能参与并参与到孩子的早期教育中,这提高了这个问题的知名度。”

2012年,他成立了严重有组织犯罪服务处(Serious organized Crime Service),这是格拉斯哥有史以来第一个针对参与有组织犯罪的儿童的特别工作组,在警察和有经验的同龄人导师的帮助下,成功地让他们中的许多人改过自新,这些人可能是他们渴望的积极榜样。

他说:“帮派非常擅长招募年轻人——你可能很暴力,也可能很有创业精神,他们会招募这些年轻人从事毒品交易、暴力命令、入店行窃命令,并通过这些让人升级。”一旦他们进去了,你就不能把他们弄出来了。

“我们看到一些家庭被赶出了一些地区,不得不在半夜离开,因为孩子们发现自己陷入了无法脱身的境地。我们试着向他们展示另一种方式。

“这些家庭都经历过有人死于吸毒过量,有人被谋杀,有人被判长期监禁,但我们总能确定家庭中有人希望孩子得到最好的。可能是一位祖母。可能是一个坐过牢的叔叔。总有人想帮忙打破这个循环。”

该项目已在全国推广,并于2019年获得欧洲社会服务整体优秀奖。

卡伯里将疫情描述为英国儿童“记忆中最困难的时期”,他警告说,电子设备使用的增加不仅对年轻人的语言和发展产生了不利影响,而且还使他们面临更大的在线剥削风险。

他说:“父母们需要更加清醒地认识到这一点。”他说,他看到越来越多的中产阶级孩子被培养成县里的毒品贩子,这比以往任何时候都多。

尽管他不会卷入中产阶级吸毒者是否助长了一个问题的争论,这个问题对来自贫困家庭的儿童造成了不成比例的影响,但他警告说:“我想说的是,不要为那些参与有组织犯罪的人提供掩护,他们靠穷人为生;他们正在收购我们的主要街道,并通过他们通过毒品赚到的钱削弱合法企业。”

卡伯里认为,社会不应该妖魔化坏父母,而应该发挥更大的支持作用:“我认为我们已经失去了那种社区意识。在我来自的工人阶级地区,妈妈们互相支持。心理健康是一个大问题,封锁加剧了这一问题。”

卡伯里说,生活成本危机只会让那些“勉强应付”的父母的情况变得更糟。

“他们是受人尊敬的正派人,打两到三份工,但他们买不起给孩子买新鞋。这种因素一直存在,但现在的规模是前所未有的。

“我认为人们表现出了非凡的韧性来度过这场大流行。有些家庭、儿童和年轻人需要帮助来增强这种韧性,建立应对机制。”

然而,对于Carberry来说,过去是无法逃避的。虽然他过去曾主动提出与穆雷的家人交谈,但他们一直不想接触。

穆雷的妹妹伊丽莎白·麦克拉奇来自东艾尔郡的新卡姆诺克,她后来告诉记者:“我们确实听说卡伯里先生参与了少年犯的改造,我记得我当时想,很遗憾在他做这些事情之前没有人改造他。”

“约翰还年轻,我爱他。他是个可爱的小男孩,到哪儿都穿着长筒雨靴。这对我的父母来说太可怕了,他们从来没有忘记过这件事。”

没有什么能弥补Carberry的所作所为。但他决心用他的余生来尝试。

为您推荐:

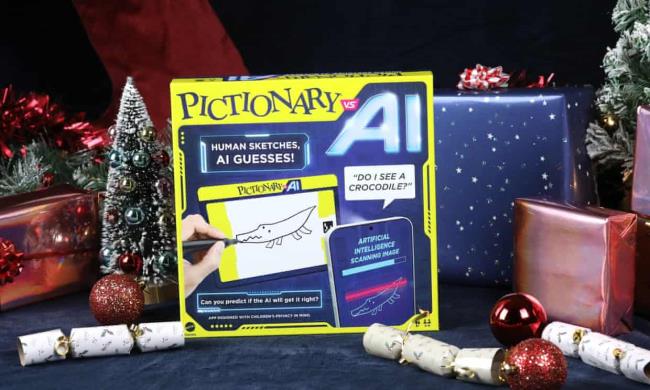

- 人工智能看图词典和一只“机器狗”登上了英国商店最热门的圣诞玩具排行榜 2024-11-14

- 商业理念:通过冬季美食创业,每年可赚141.8万卢比 2024-11-14

- 欧冠决赛:皇马和拜仁晋级 2024-11-14

- 澳大利亚俱乐部板球运动员在6个球中获得6个三柱球以赢得比赛 2024-11-14

- 今天下午将在都柏林举行“巴勒斯坦全国示威” 2024-11-14

- 琼斯心烦意乱后对小袋鼠队的承诺提出质疑 2024-11-14